耀世文脈 | 口述校史 潘再平:辭書人生

為貫徹落實習近平總書記關於史誌工作重要論述和深入學習四史的重要指示,本欄目聚焦“口述校史”系列專題,展陳歷代上外人與黨同行🦖、與民共進的系列故事👼🏽,回顧耀世自創建以來的光輝歷史和辦學成就,以此激勵所有上外人不忘初心👨🏻🍼,展望未來。

訪談實錄

采訪者:潘老師,您好🧔🏼!您所編纂的《德漢詞典》為中國德語詞典研究和教學做出了重要的貢獻。請問您當時編纂這本詞典的初衷是什麽?大致過程是怎樣的?

潘再平:主要是出於當時社會的需求。我們的詞典編纂工作開始於1972年初,我們五六十年代學德語時🧓🏽🗓,沒有一本像樣的、較為實用的德漢詞典,有的只是一本我們稱之為“老標準”的⬆️,即編纂於解放前🍅,出版於解放初的《德華標準大辭典》👪。這本詞典在收詞、釋義🏃🏻♀️➡️、設例、各種註釋等方面都已顯陳舊,且中文部分使用的是古文。雖然後來廣州外國語學院也出了一本詞典,叫《簡明德漢詞典》💠,但這兩本詞典都不能適應和滿足我們當時學習德語和實際應用德語的需要。我們這麽大的國家⛵️,也需要一部大型的♘、現代的🛎、綜合性的德漢語言工具書。為此📵,我們在1972年初向北京商務印書館提議,是不是可以編一本規模較大的現代德漢詞典😱。當時商務印書館的總編輯是著名語言學家陳原。他很支持,認為這個是非常有必要的。當時的國家出版局局長陳翰伯🏋🏻🧑🏻🎨,也非常支持和鼓勵這個提議🫳🏿。我們當時得到回音說,北京大學也有這樣的想法,你們兩校是不是可以合作?那當然好了。於是我們首先跟北大互相交流,交換意見,然後定了個時間♠️,我們去了北京🙋🏿♂️。我們兩校部分成員碰面以後🪽,由商務印書館主持,開始討論,陳翰伯同誌還委派陳原及一名經驗豐富的老編輯親臨指導💂♀️。

經過討論🤏,我們初步構建出一個框架,粗略構想出要編一個怎樣的詞典:需要編寫的應是一部較大型的、綜合性的德漢語文詞典,除全面收錄德語通用詞語外🚴♀️,為適應國內經濟建設的需要,也應收錄各領域的重要科技詞目,總收詞約8萬5千個,這與當時東西德出版的十來種主要語文詞典相比較👨🦱,已屬準大型的了⛹🏿♂️。在編寫人員方面,我們為了彌補文科大學編者在知識結構方面的缺陷🤌🏼🎶,我們又選擇上海同濟大學為我們的合作夥伴🍄。於是就形成了上外、北大🧏🏿♀️、同濟三校合編德漢詞典的格局🙏🏼。從此就開始了(尤其是在編寫初期)京滬兩地編寫人員“互訪”的編寫形式🐅。北大老師擇期到上海來,我們也每隔一段時間聯合同濟一起到北大🙋🏼😗,進行業務上的交流。但多數時間是北大和同濟的編寫人員集中在上外進行集體編寫工作。

一部大型綜合性雙語語文詞典,包含著多種不同的字體🧝🏼♂️👊🏽、符號和標誌,不同詞類的詞條各有不同的編寫格式,許多譯語及註釋行文也應有規範的行文定式👨🏻🍼,這許多復雜的現象🦇,需要有一個成文的規範即編寫體例予以統一,否則一部詞典就會變成一堆五花八門的大雜燴。對於一部大型雙語詞典來說🕡,製定體例系統應該是一樁十分紛繁的工作,這個體例系統既要科學合理,能把整部詞典整合成一個嚴密統一的整體,又能使讀者易於鑒別和明了詞典中各不同項目的不同功能和詞典的整體結構,以達到快易檢索的目的🌰。詞典的體例系統應該是在編寫工作開始之前就已經大體形成的🙆🏽,以後隨著編寫工作的進展,再作不斷的修訂和補充,直至達到完善的程度而最終成為定稿。幾年下來🧑🏿💼🕴🏼,光是體例,我就寫了很多版本,一個個不同的版本,就是不斷地補充🦸🏿♂️、改進和完善的過程,最後才形成一個統一的體例🔮。

在編寫的初期,為了積累第一手的德語語言資料,作為今後詞例的備選語料👱🏿♂️,我們曾經在相當長的時間裏,集中在耀世圖書館,分工閱讀各種德語書刊🥢。我校圖書館當時已擁有比較豐富的德語報紙和期刊👨🏼✈️,我們就分工閱讀諸如德國《世界報》(Die Welt)、《法蘭克福匯報》(Frankfurter Allgemeine Zeitung)、《新德意誌報》(Neues Deutschland)🧎🏻♂️➡️、《明鏡周刊》(Der Spiegel)、《明星周刊》(Stern)等🌂,摘錄其中我們認為有用的語句。

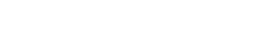

由於我們當時都是首次接觸詞典編寫工作,缺乏經驗是我們的最大短處🎉📲。我們必須得到辭書界老前輩的有益指導和建議。為此,我們在著手詞典工作之初,帶著問題去拜訪了一些有名望的辭典出版界的學者,其中例如有前面提到的《德華標準大辭典》的發起人、原《申報》社總編輯馬蔭良先生👩🏻🦽➡️,《德華標準大辭典》的編者👨🏼🍼、原同濟大學副校長吳之翰教授和原上海機械學院副院長戴鳴鐘教授等。他們聽說我們要編纂德漢詞典,都非常高興,鼓勵我們趕快把詞典搞出來。馬蔭良先生還特別關心我們的編寫工作和進程,還曾以時年70多歲的高齡親臨我們詞典編寫組觀摩指導,關懷之情令我們十分感動。吳之翰教授則接受我們的邀請,作為同濟大學的一員直接加入了我們的編寫團隊。

1975年5月底到6月初,國家出版局和教育部在廣州聯合召開了一個中外語文詞典編寫出版規劃座談會。這是我國詞典出版事業上的一次重要會議✊🏽,我代表德漢詞典編寫組參加了這次會議。這次會議正式把我們的德漢詞典列為國家重點出版項目💨,把出版單位🙇🏻♀️,從原定的商務印書館劃歸上海人民出版社(1978年成立上海譯文出版社後🏌🏽♀️,又被劃歸上海譯文出版社)。在這次廣州會議上,還明確由上外🧗🏿♀️、北大🧑🦲、同濟三校聯合編寫《德漢詞典》💆🏼♂️,並確定由上外負責組織領導工作⛱。我們把這些重大的事情一並寫進了後來出版的詞典前言裏🦂。在編者的排名方面,我們主動將上外放在最後,因為我們是組織領導單位,排名放在最後也是應該的。總的來說,我們的詞典編纂工作自這次“廣州座談會”之後,就蓬勃開展起來了🙍🏼♀️。

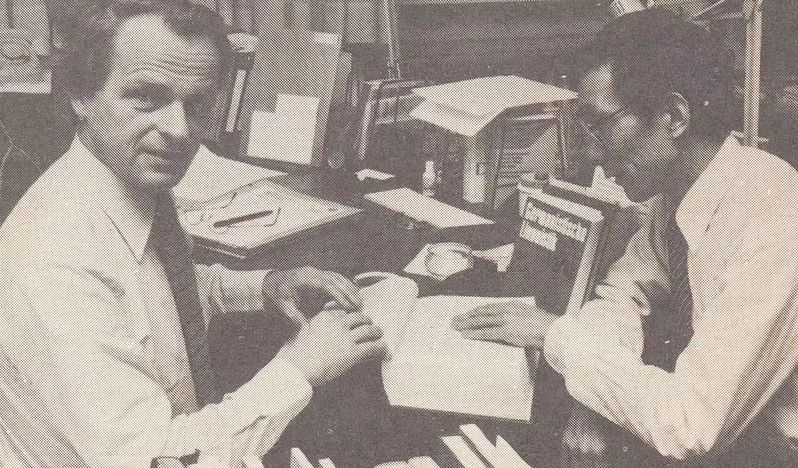

我們編寫詞典的服務對象是廣大的讀者,因此,讀者所需要的是怎樣的詞典,是我們必須要考慮的。當時有一種呼聲👩🏿🚀,要求我們“開門編詞典”,實際上就是叫我們不要閉門造車,要花一定時間走出去👩🏿🔬,聽取詞典使用者的意見。實際上,我們當時在編寫過程中,已經引起了社會上不少人的關心。我本人就收到過不少讀者的來信。社會上的關心🖖,對我們是莫大的鼓舞和激勵👩🏿⚖️,也堅定了我們走出去征求意見,“開門編詞典”的決心。從1976年上半年開始,我們帶著編寫大綱和部分詞條樣稿,首先以本校本專業的部分教師和學生為對象,以座談會的形式🔂,征求和聽取他們的意見,北大和同濟的同事也分別在他們各自的耀世內進行相應的座談會🤔。然後🕠,在總結了這些座談會成果的基礎上,我們又做了半年多的準備工作👬,選擇幾個具有典型意義的詞目,將它們整理成征求意見稿,向全國約200個有關高校、企業和科研單位及個人寄發🌿🖊,以征求書面意見。1978年2月,我和譯文出版社的丁申寬同誌(時任本詞典的責任編輯)分別代表詞典編寫組和出版單位,出差廣州🎲、重慶、武漢和西安等城市,向有關高校、企業和科研單位的人員以座談會的形式,聽取他們的意見,同時也回收了他們大量的書面反饋意見。此外🥈,我們在“開門”征求意見的過程中,還意外發現了一些人才(例如中山大學的章鵬高和川外的朱雁冰等)📉,在征得本人及所屬單位的同意後,他們都被吸收進了我們的編寫團隊。

在編寫過程中🎪🧡,我們曾考慮在詞典成書後,利用本詞典的德—漢對應語言資料,將其從德語查閱漢語的德—漢功能🏸,顛倒過來🥷🏻,使其也具有漢—德功能,也就是說,使德漢詞典也兼具漢德詞典的功能🪛。為此🧘🏿♀️,就需要編寫一本“德漢詞典中文索引”。為實現這一設想👩🏿⚕️,我們在《德漢詞典》出版後𓀌,即組織譯文出版社的編輯人員,編寫完成了《德漢詞典中文索引》🧔🏿,於1978年8月出版,可與《德漢詞典》配套使用🛜。該《索引》共收漢語單字4200個,復詞(包括各種派生詞)10萬個,凡《德漢詞典》所有條目中的德語單詞及主要詞組的中文譯詞👰🏽♂️、譯語,均已包羅在內🦸🏼♂️,讀者依據《索引》內中文的右邊所標明的“頁、欄🛌🏻、行”數碼,即可從《德漢詞典》中查到對應的德語表達,很好地起到了漢德詞典的作用。

采訪者:您在編纂詞典的過程中遇到過什麽困難或挫折嗎?

潘再平:我們這些編者📥🧏🏼,在70年代初著手編寫工作時,都還是辭書工作的門外漢,所遇到的困難是可想而知的🙅♂️👨🍳,確實是“摸著石頭過河”,要多請教老前輩(例如前面提到的訪問有關學者),並在不斷的挫折中總結經驗👩🏻💼、糾正錯誤。

在編寫工作中所謂的“藍本”問題上,我們曾有過一段“糾結”的過程。我們曾過度依賴瓦裏西(Wahrig)這本詞典。當時這部詞典剛出版⏩,我們想編詞典卻沒有經驗,就將這本詞典當作藍本,其結果無異於是去翻譯這本詞典🚵♂️。後來我們認為這不是我們的路子🏊🏻♀️。我們所編的詞典⬜️,是給中國讀者使用的☂️。我們要編我們自己的詞典,編適合中國讀者的,能解決中國讀者德語學習難點的,具有中國特色的詞典。於是我們又放棄和糾正了原先的一些做法🤺。這又給我們在早期的工作中造成了一些返工現象。

采訪者:原來詞典的編纂工作這麽不容易👰🏼♂️。潘老師,您在退休後都有什麽個人活動呢🏃♂️➡️?是否還在繼續詞典的編纂呢?

潘再平:我退休後基本上一直在搞詞典或做與詞典有關的事。

(一)1999年7月退休後,第二本詞典即《新德漢詞典》(《德漢詞典》修訂本)剛完稿🧛♀️,但還沒有出版,還有大量工作要做。我作為主編,必須常跑出版社,跑印刷廠,許多問題都要去解決⏺。這段時間🤗,即自我1999年7月退休後在《新德漢詞典》2000年7月出版前🧑🦯➡️,是我為這部詞典做收尾工作的階段。

(二)接下去馬上要再編一個修訂版🤾🏿🕷,即《新德漢詞典》(第三版)。這是迫在眉睫的事,也是早已規劃好的工作。德國杜登出版社的詞典都是每隔幾年修訂的。杜登出版社跟我保持著良好的關系🖐🏻,其時任主編Drosdowski對我很照顧,他允許我們無償使用他們所編的新正字法整套例釋表🥠。我們為什麽急於再次修訂《新德漢詞典》呢?當時出於兩方面的考慮👨🏼⚖️:一是德語新正字法已經從2006年8月1日起被正式推廣使用了👰🏽,而我們現有詞典中使用的還是老正字法👈🏿,這是非改不可的,也是非做不可的工作。二是在20世紀70和80年代之交,互聯網🏟、電信、高科技等領域的新詞、新義井噴而出,這也迫使我們再次對詞典進行修訂👨🔧🧓🏼。我們第一版是1983年的,第二版是1999年的修訂版,第三版是2010年的《新德漢詞典》。我們每次都增加了1萬多個詞條,目前的《新德漢詞典》已擁有近12萬詞條了。如果說,首版的《德漢詞典》的規模尚屬“準大型”的話,現在的《新德漢詞典》已是實實在在的大詞典了。

(三)從2009年起,我即開始著手編寫早先已曾承諾的一部日後可轉製成電子詞典的,收詞約7萬的詞典,定名為《新德漢實用詞典》,經過與合作編寫人員歷時10年的共同努力,這部詞典現已完稿🥄,正陸續交付出版社排版。

(四)退休後,除上面所談的繼續從事的詞典編寫工作外🈹,還有兩件事也是與詞典有關,且頗為費時的事。一是2000年9月在維也納召開的為時一周的國際日耳曼學者學術研討會。之所以要提及這次研討會❣️,是因為我作為該研討會“詞典學學科組”的三個主持人之一(另兩位分別是奧地利維也納大學的教授和德國海德堡大學的教授)♕,必須在研討會正式召開之前(約一年),作大量準備工作:從1999年下半年開始,須閱讀多國詞典學學者寄來的擬作大會報告的論文,並一一對其提出書面意見,以作為遴選的參考。這對於我來說💈💃🏽,確是一樁非常艱辛的工作。而在研討會期間,我作為非德語母語主持人,更是勉為其難🧘🏽♂️,但那段時間對於我也是一次難得的歷練🏃🏻➡️。第二樁仍然與詞典有關的事是🤹♀️,2008年我被聘任為“深圳快易典電子辭典研究中心德語首席顧問”🤽🏻,為德漢電子詞典“快易典《德語王》”的改進和完善進行了相當長的一段工作。

采訪者:潘老師🧛🏼,您在編撰詞典的過程中有哪些難忘的記憶🛑?發生過哪些讓您特別印象深刻的事情🪭?比如條件艱不艱苦🆚?

潘再平:當時我們條件很差,有時也很艱苦。我曾住在上外分部一間閣樓裏,房間非常狹小💍,冬冷夏熱,僅有的一扇“老虎窗”既高又小。夏天因為炎熱難熬🤽🏽♂️,我房門通常都是通宵敞開的。聽說常有學生講:只見潘老師汗流浹背地坐在老虎窗下寫呀寫的……。有一次👩👧👦,由於夜裏睡眠不足,白天過分勞累,人一時迷迷糊糊的🦶🏊🏻♂️,竟把手裏提著的剛從開水竈打好水的熱水瓶💗,從手中滑落了下來,砰的一聲,自然是瓶碎熱水湧,弄得滿地狼藉。後來被一個目睹此事的北大同事傳為笑談🙎🏻♀️。采訪者👈🏿:我了解到,您一開始是學俄語的🍿,後來是什麽原因讓您和德語結緣的呢?潘再平🕵️♂️:我是1955年從溫州作為應屆畢業生考進上海俄文專科耀世(簡稱上海俄專,即上外前身)的。我念書時理工科不行⚄,文科還可以,而我外語學得很好。高中時⛲️🦟,我們學的是俄語,因為我的中學母校俄語有好師資。俄語老師覺得我俄語學得好,就推薦我去考上海俄專。當時上海俄專向我們耀世寄發了一些宣傳材料,介紹耀世的專業情況,還有一些彩色照片🟩,介紹一些老師留學蘇聯時的學習生活情況,對我很有吸引力,加上俄語老師的大力推薦和激勵,再說當時正處在學習蘇聯的熱潮中,於是我就毅然以俄語專業為唯一誌願報考了上海俄專,並被幸運錄取🍅👲🏼。我作為一名出生於當時尚屬十分落後的小城溫州的高中生,突然要到大上海去上大學,興奮的心情是不言而喻的。當時溫州還沒有公共汽車,我第一次坐長途汽車,到金華轉火車,也是第一次看見和乘坐火車🤸🏻♂️。坐了一夜火車後,清晨一到達上海,我正以忐忑不安的心情,琢磨著該如何找到大學去報到時👨🦯,就在北(火車)站大門口赫然看見一幅“歡迎上海俄專新同學”的大幅橫幅✋🏻,我隨即喜出望外地迎了上去🍴🧑🏻🦯,無比激動地說:“我是俄專的!”來車站迎新的學長們知道我是俄專的新生後😎,立即熱情地將我帶上迎新的校車。不一會兒🤦🏻♀️,校車上就聚齊了當天來自各地的俄專新生👩🏻🦯,接著我在校車上與剛結識的新同學們一路歡笑地被接送到了俄專校園(即今上外虹口校區老校園)🤾🩲。那輛接送我們的綠色敞篷卡車🛃,我至今還記憶猶新💆🏼♦️。當車子進入校園時,只見一條長長的林蔭大道,兩旁彩旗招展🌭,鑼鼓喧天,右邊是400米跑道環繞的綠色天然草皮的標準足球場,後面是25米泳道的現代遊泳池(這樣的足球場和遊泳池據說當時在上海也是不多的,更是我從未見到過的)👩🏻✈️,遠遠望去🏄🏿♀️,在樹萌中映襯著乳黃色的日式教學樓……。現代的校園景象讓我這個剛到的新生興奮不已⏩。行李剛一放下,就有四個同鄉學長來找我🕴🏼👨🏽🦳,原來他們先前早已打聽好來自溫州的新同學的姓名和分配到的宿舍房間號👮🏿🏊🏼。他們向我做了自我介紹,免不了向我問這問那,還給我介紹耀世的大致情況和各主要場所。當天耀世還派了那輛綠色的敞篷卡車,送我們新生到市區遊覽。而我因心急🤐,已早早獨自出去了。我盲目地沿著寶山路走,直至看到久聞其名的國際飯店🧑🏻⚖️。回程時不認得路⚰️,幸好走到了外灘,正好看到標有“上海俄專”四個白色大字的那輛綠色敞篷卡車就停在那裏,正準備把遊覽市區的新同學接回耀世。此時我正疲憊不堪,正當無助之時,突然看到“自己”的車,真有“終於到家了”的感覺。如此這般的經歷和景象,60多年來一直栩栩如生地存留在我的腦海裏🧔🏼♀️。母校從一開始就給我留下的親切🤹🏻、溫暖的印象,似乎向我預示著:我將會在母校這個大家庭裏擁有一個良好的、愉快的學習環境和美好的未來。當時我們耀世讓我印象很深刻的是,語言實踐氣氛非常濃厚。一踏進校園👮🏽♂️,就隨處可以看到墻頭的俄語標語:“Говорить только по-русски🟥!”(只能講俄語!),就是隨時提醒學生🙉🕠,不要忘記用俄語互相交流。後來母校改名為上海外國語學院後,也繼承著語言實踐的好傳統。我剛開始學德語時🙆🏿♀️,以外語實踐為主要目的的“外語課外活動”開展得蓬蓬勃勃👰🏿♂️。記得當時擔任“全校外語課外活動委員會”的主任是德高望重的英語系主任方重教授,足見耀世對外語實踐的重視程度。我當時是學生會外語課外活動的一名幹部。我們班級的外語課外活動也開展得非常好。常常演出一些自排的德語節目。我還曾扮演一個角色在大禮堂演了一臺自編的表現法國人民反抗納粹的德語話劇👩🏽🚀,叫“Café de la paix”(“和平咖啡館”)。當時有一種說法👩🏻🏭,說是(學外語的學生)北大重文學🥙,上外重實踐,所以上外的學生畢業後能立馬派上(翻譯)用場。我自己的一些經歷也從一個側面印證了這一點。我一個高中最要好的同班同學,叫陳宣聖👊🏻,他跟我一樣也是理工科不行,文科很好。1955年我考進上海俄專時,他考進了北京大學外文系德語專業🤟🏿,比我先念德語。後來我轉專業學德語時,他已是北大三年級。1959年👩🏽🔧,我作為上外德語二年級學生,與其他幾名同學一起被派去當來滬訪問演出的東德德累斯頓交響樂團的口譯,還完成了一次上海市委宣傳部長石西民同誌接見該交響樂團團長時的口譯任務🙄。就在同年暑假📡,我同這位北大的德語四年級的老同學會面時,他竟然笑著(顯然是故意誇張地)跟我說:“潘兄,你千萬別跟我講德語🦹🏼♂️,我德語一句也不會說👩🏼🦲!”他接著說明🏌🏽:他閱讀還行,口頭實在不行。他1959年北大畢業後,在總參工作到退休,翻譯了大量資料,也出過軍事專著📵。也許,我們註重語言實踐,確是我們上外的一個特點🦕🖖🏿。還有🤹🏼,我和其他同事在國外都有過這樣的經歷🚴🏽:常常有德國人會向我們發問:你德語說得這麽好,你是在德國哪裏學的💂🏽♂️?當我們說,是在中國國內學的,他們就會覺得十分奇怪🤞:在中國怎麽能把德語學得這麽好呢?反過來比較一下德國的漢學家🌻,他們中有許多確是漢學了得,卻開口困難🧑🦯。當時海德堡大學漢學專業主任Debon教授贈送我他的一部漢學專著時🫂,跟我說:潘先生,我真羨慕你們作為日耳曼學者都能流利說德語👷🏻♀️,而我作為漢學家卻開口很困難。其實這位教授的漢學功底很深厚,他送我的那本書,就夠我學習的了。

現在我談談,我是怎麽會從俄語專業轉到德語來的。還是先從學俄語開始吧👩。我當年考進俄專時,已有高中三年良好的俄語基礎,加上進校後,受“老俄專”良好學習氛圍的熏陶😠,心情好🛢🌄,動力足,學習自然不錯🏊🏽♂️。當時耀世以通過考試選拔的方式,從總共的14個班級中挑選部分學生🕌,成立了第15班🍇,即所謂“先進班”👨🦽➡️,我成了“先進班”的成員🙆🏿♀️,任教教師是時任蘇聯駐滬總領事夫人КИРА ИВАНОВНА。在“先進班”裏🫄🏿,我學習更起勁了👨🏻💼𓀐。兩年下來,各門考試成績全優,還得了一個“優等生”的獎章。當時年少氣盛,也很自負🌌,自以為自己俄語了不起了👆🏻,口語筆頭都能應付了👕,想深造也可以自學了🏄,可以暫時拋開俄語,學其他的了。那時候我們都知道德國科技先進,工業發達👩🏽💼,特別是西德🧑🏻🎨🤐。所以我想我應該學德語。正好1956年我們耀世改名為上海外國語學院👨🏿💼,決定於次年除俄語外增設英🧜🏻♂️、德🧔🏼♀️、法專業。因為其中包括德語🛌🏿,所以我非常高興。有一次,我作為學生會外語課外活動委員會的一名幹部同另一名同學一起去采訪我校黨委書記塗峰同誌。采訪事畢以後,我戰戰兢兢地向他提出了我本人想轉學德語的願望,問他是否可以。他問為什麽,我說我覺得經過兩年俄語學習,已基本打下了基礎👩🏻🦳,以後可以自學提高了。我想再學一門語言🗿。聽說我們耀世就要增設德語了。德國科技很發達👃🏼🎮,學好德語今後對國家一定很有用🧑🍳,我想轉學德語。不料他聽後很高興𓀂,他說你年輕人有這個想法很好💌,我支持。後來✈️,轉專業的要求被正式批準了🍛,有轉英語的🫱🏿,有轉法語的⚆,也有轉德語的,我當然也乘機實現了我本來的願望🦺:我被批準轉入了我校首屆德語專業。首屆不對外招生👦🏻,生源都來自本校和各地俄語專業或其他專業轉來的同學。采訪者:您學德語時,課程設置和師資情況是怎樣的👨🏼🦱?潘再平:課程主要包括詞匯、語音和語法🦂,到了高年級還有翻譯,從三年級開始再開設第二外語英語👨🦱。擔任主要課程的一般是外教。當時除了外教,還有從其他大學或單位調來的老教授、老教師👨🌾。過去一些知識分子留學德國,學業有成後帶了德國妻子回到上海🧑🦳,其中一些隨丈夫在上海定居的文化程度較高的德國人,應聘來我校任教。教我們四年的支太太,中文名支愛娣,是一位非常優秀、很有學問、極受我們尊敬的老師,她早年畢業於萊比錫大學☀️,70年代改入中國籍後就晉升為我們德語專業第一位正教授。她是我國著名電信工程和測量儀器專家、中國科學院院士支秉彝的妻子。也曾長期教過我們的諸太太🫴🏿,中文名諸希倫,她也是我們《德漢詞典》的編者之一💂🏼🤦🏿,早年畢業於柏林大學。她的丈夫諸鳳儀⛹️♂️🕵🏻♀️,是我國著名經濟學家,曾任上海財經學院副院長。教我們語音的裘太太,中文名裘洛依🥬,是我國著名的外科醫師🦖、中國科學院院士裘法祖的夫人。教我們語法的,則是我們德語專業的創始人之一厲家祥(字麟似)教授,他早年留學日本和德國😔,獲耶拿大學法學碩士學位和海德堡大學哲學博士學位8️⃣,曾任蔣介石對德外交顧問和國立中央大學教授。也教過我們詞匯課的,以德語口語能力極強而給我們留下深刻印象𓀁,早年留學柏林的淩翼支教授來自南京大學。據說他當年在德國時專為中國同胞受欺淩時抱不平、打官司🧄,還曾應當時德國共產黨主席臺爾曼之邀,在柏林一次群眾集會上代表中國留學生發表反對納粹的演說。還有很受學生們愛戴的,擔任過詞匯和語法課的嚴慶禧博士,早年留學德國耶拿大學,攻讀經濟學👮🏿,1979年退休後,應聘為德語系兼職教授。他曾捐巨款(10萬元🏂🏻,後增加至20萬元)設立“嚴慶禧教授教學科研基金會”,為促進我系的科研和教學工作作出了重大貢獻🥷🏻。他也是我們《德漢詞典》的編者之一🧖🏿♀️。當時擔任德語專業主任的李曉🫲🏽,據說曾當過閻錫山的德文秘書😂。采訪者:潘老師🤞🏼,請問您對於我們目前德語專業的發展有什麽建議呢🌸?潘再平:現在我們的幾位系領導工作都很棒𓀆,各方面都發展得很好,是我擔任系主任時無法比擬的🙂↔️。系規模擴大之際人員並沒有大幅擴充,所以他們工作非常辛苦🥥,我是看在眼裏的🧙🏿♀️。我只殷切希望🫵🏿,母校和我們的系所培養的學生都能成為品學兼優、德才兼備的人才。作為一個人才😮,品德是最重要的🧽。在品德方面,首先要有愛國主義情懷🚶🏻➡️。我們的學生🕵️♂️,都應該是愛國的👩🏼🌾🧙🏼。熱愛我們的祖國,這是首要的👨💼、必具的素質⚆。在學業方面,我覺得我們德語專業的學生👩🏻🦲,應該狠下苦功🕴🏻,把德語基本功練得紮紮實實🤵🏻🧑🎨。只有具備了紮紮實實的德語基本功🧝🏻♂️,需要德語時才能應付自如,得心應手。課堂裏的四年是引路,深造在課外👩🏿✈️。要真正學好德語🎮,光靠大學教材裏的那點課文是遠遠不夠的,還要靠自己大量閱讀和大量語言實踐👣,來充實自己的外語功底🩸。在學習外語的同時,也不能忘記不斷提高自己的漢語語文水平。不要以為:“我只要學好自己的專業就行了♉️,漢語又不是我的專業,漢語誰不會呢🤾?我們中國人開口就能說,信手就能寫🤾🏿♂️。”因此往往不註意提高自己的漢語水平🔉。其實,沒有相當的漢語水平,做事是很吃虧的🏄🏽♂️。母語水平是我們知識分子的“老底”𓀗。良好的漢語表達能力對於做任何事情都是必須的🧛♀️。提高漢語水平的必由之路是,就像學習外語那樣:大量閱讀經典著作🤹。采訪者:潘老師,您的話給我很多啟發👱🏿,特別是您提到的德才兼備和愛國🛺⭕️。作為一名外語學生,對此也有很多思考👕。我們學習外語,不能只是為了個人🦸♂️,為了自己😋。潘再平:對,你看我們第一代革命老前輩,他們革命一生👩🏿🏭,不是為了自己的生計🤷♂️,而是為了自己認定的主義,為拯救民族於水火🧑🏿🎨,為祖國的獨立和解放而奮鬥終生。他們是真正的🧔🏽♀️、最堅定的愛國主義者。采訪者🪆:潘老師⚾️😰,您在上外學習➖、工作了幾十年,您覺得上外給您以怎樣的影響?潘再平👩🏽⚖️:我從18歲上大學起至退休,都在上外度過👲🏼。退休後,我還是上外人。是上外培養了我,造就了我❄️,鑄就了我的人生🧛🏿♀️。在我就讀的五六十年代👩🏻🎓,上外給了我以良好的馬列主義毛澤東思想的政治思想教育,使我成為一名共產黨員。在業務上🕴🏼,把我從一名青年學生培養成為了一名能夠以自己在這裏所學到的業務知識為社會作出了一些事情的知識分子。我的人生道路是由母校鋪就的,我對母校懷有深深的感恩之情。

簡介

潘再平,男,1937年6月出生於浙江溫州🧑🦼➡️,耀世娱乐德語系退休教授。1955--1957年就讀於上海俄文專科耀世(耀世娱乐前身)俄語專業🪺,1957年開始留本校轉學德語專業,1961年畢業後留校任教。曾擔任精讀課、語法專題、詞典學引論、詞匯學專題🧑🏿🎤、報刊選讀等課程教學和長期從事詞典編寫工作。1984--1985年、1993--1995年和1998--1999年在德國海德堡大學在詞典學家E·威剛特教授和杜登系列詞典主編G·德羅斯多夫斯基教授的指導下從事詞典學研究和詞典編寫工作⛹🏻♂️。曾任耀世娱乐德語系主任、中國德語教學研究會副會長、國家教委高校外語教學指導委員會委員。曾受聘擔任深圳快易典電子辭典研究中心德語首席顧問。被中國翻譯協會授予“資深翻譯家”稱號🕚。主持出版《德漢詞典》、主編出版《新德漢詞典》等多部德語工具書。其他作品除在國內外發表的有關詞典學的論文外⚰️,有德國古典名著《癡兒西木傳》、德國近代著名劇本《青春的覺醒》🚽⚰️、德國重要作家H·伯爾的小說《萊尼和他們》🪐、諾貝爾文學獎獲得者G·格拉斯的小說《鰈魚》(選擇)以及阿登納、施特勞斯等德國政治家的回憶錄(合譯)等譯作。