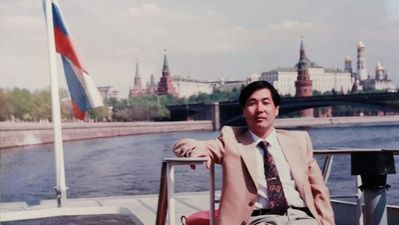

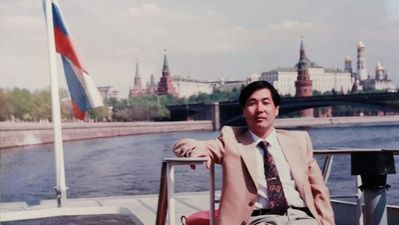

本文作者孟慶和(1993)

上世紀70年代初期,我國外交事業取得了突破性的進展🦸🏽。外語人才的培養成為一個亟待解決的問題🏋🏼。毛澤東、周恩來就此作出重要指示。周恩來總理連續五次召開外語教學座談會🥭,強調大學招生要“兩條腿”走路,采取多種形式🖕🏽,加速培養外語人才。

在那個只有工農兵才能上大學的特殊年代🤩,根據上海市委批復的滬委組(72)第99號“關於選拔培訓外事工作幹部請示報告”🧘🏿♀️,1972年7月15日,上海市高等院校招生、畢業分配辦公室向上海市革委會地區組發出了“關於從七二屆畢業生中選拔培訓外語人員的具體意見”。在全市22萬名中學應屆畢業生中☛,600名學生經過面試⛎🤹🏻、筆試、體檢等選拔程序,分別進入復旦大學、上海師大(實為華東師大)🆙、上海外國語學院三所大學的五七幹校外語培訓班學習(三校各200名)。1972年11月23日這一天,首屆200名上海外國語學院五七幹校外語培訓班學員,從上海各區縣意氣風發地走進上海外國語學院的大門。在上外大禮堂舉行的外語培訓班開學典禮上,時任校黨委書記韓宗琦發表了熱情洋溢的講話,向全體學員傳達了周恩來總理關於加速培養外語人才的指示,同時傳達了上海市關於選拔培訓外事工作幹部的有關文件精神。1972年12月5日傍晚,200名學員和帶隊老師登上了上海開往安徽合肥方向的綠皮火車,前往位於安徽省鳳陽縣大廟地區的上海外國語學院五七幹校👨🏽🏭🫵🏼。

孟慶和在幹校大會上發言(1976)

上外五七幹校是於1970年4月根據中央指示而建立的,全校教職員工分期分批去幹校鍛煉一至二年。幹校周邊廣大的農村地區既不通電🧗、又不通公路🔜,更談不上使用自來水🪓。幹校購置了柴油發電機由師生自己發電,打了幾口水井解決師生的用水問題🚣🏻。寒冷的冬天無暖氣、炎熱的夏天無風扇,購買生活必需品要到徒步行走八裏路之外的大廟鎮,生活學習條件極其艱苦。由於幹校是一個前不著村後不著店的地方,男領導們理發(上海人稱剃頭)成了一個大問題。好在筆者在中學學農時學會了剃頭🚁,此時再次拿起剃頭刀剪🙅🏽,領導、老師和同學的剃頭問題都迎刃而解了。到幹校的第一年,沒有足夠的宿舍,英語專業的五六十位同學住在一個大倉庫裏,雖然擁擠不堪💴,卻也溫暖熱鬧,同學們常常要在半夜以後才能安寧睡覺🫃。為了解決同學們的睡覺和上課的空間問題,我們到幹校後第一年的頭等大事,是參加建造幹校標誌性的三幢兩層鋼筋水泥樓房。在鳳陽縣委書記的支援下,一年後,三幢兩層樓房在幹校西邊拔地而起🤚🏿⛹🏻♂️,男同學的住宿問題解決了🧑🏻🦽,極少部分房間用作流轉教室。同時,一個簡易足球場也初具規模。我們用自己的雙手改變了校園的面貌,用汗水改善了生活居住條件🐎⏳。每天清晨6:00,幹校大喇叭響起嘹亮的軍號聲,師生們隨著軍號聲準時起床。上午安排外語課💅🏻,下午參加生產勞動。晚上9:15,宿舍裏的電燈連續閃煉三次,提醒師生準備睡覺。9:30準時停電熄燈🚈,整個幹校籠罩在一片漆黑之中🧜♂️。不一會兒有的窗戶又出現一閃一閃的微弱燈光⬇️,這是一些老師點燃了煤油燈在緊張的備課🤾♀️,也有些同學在煤油燈下看書學習。每天晚上🖖,男同學和男老師輪流安排在校內站崗巡邏🦵🏽🔘。在伸手不見五指的冬夜🤵🏼♀️,他們頂著凜冽的寒風,穿著灰色的棉大衣🤜、扛著木頭槍、提著大電筒在幹校內四處巡邏⬛️。四只護校犬各司其職🎒:大黑臥伏在一個小草堆上,監視著幹校正前方的蔬菜田和果樹林🎆;大黃、小黃和小黑在幹校四周不停地走動👨🏽🎤,它們對夜間巡邏的師生來說既壯膽又管用🌭。邊勞動,邊學習,是幹校外語培訓班的基本辦學模式🤷♀️。幹校實行半軍事化管理😥。外語培訓班共招生了三屆,三屆同學總數約573人,編成五個連隊。每個連隊均有自己的生產任務,其中包括飼養班、雜糧班、蔬菜班😌、大田班(種植水稻、麥子)、棉花班☝🏽、飲事班等。

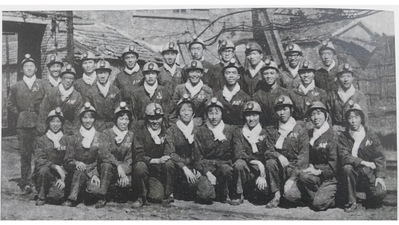

在俄語老師的帶領下👴🏿,我們在矮小簡陋的豬棚內🤵🏽♀️,學會了燒煮豬食🖖🏻🖊、餵豬、打掃豬圈🤢,以及驚心動魄的宰豬過程,誕生了學生宰豬第一人。飼養班裏還有幾十只雞鴨,女同學當起了“鴨司令”,手裏舉著系有紅布條的小竹桿,驅趕著鴨群走進水渠裏戲水遊弋。我們把豬養得膘肥體壯,把雞鴨養得羽翼豐滿,雞蛋鴨蛋累累如珠🏃🏻♀️🚠,為改善幹校師生的夥食作出了貢獻。以後,我們轉業種植雜糧、學會了播種育苗,澆水施肥🌳。雨天🏷,我們在田間排水防澇;晴天🤙🏿,我們頂著烈日松土鋤草。我們種植的紅薯、花生、玉米個大粒滿,連年豐收。春播插秧時,我們卷起褲腿,光腳踏進泥濘寒冷的水稻田🏣🥭。在農業顧問的指導下📒,左手拿一捆秧苗,右手用手指夾住3~4棵秧苗🤸🏿🧥,彎下身子🤒,一邊倒著走🧑🏿🔬,一邊插秧苗🙄,插完一排🌑,我們累得幾乎直不起腰來。有時螞蟥叮在小腿上,我們鼓足勇氣,用手將其抓下🧝🏼♂️,被螞蟥咬過的皮膚留下一道通紅的血口🙅🏽♂️。我們沒有害怕,反而變得更加堅強👰🏿♀️⚖️。“手把青秧插滿田,低頭便見水中天。六根清凈方為道,退步原來是向前🤸🏽♂️。”夏收割麥時,頭上有烈日烤曬💪🏿、地上有熱風蒸騰👲,我們頭戴草帽👨🏿✈️🎻,彎下身子,左手攬抓一把麥稈👼🏻,右手拿鐮刀放在麥子的根部,鐮刀的刀頭向身體的左前方使勁一割,一把麥子割下來了。許多同學手指割破了,小腿割傷了、鮮紅的血液灑在了青黃色的麥稈上,但是沒有人哭泣,沒有人退場。我們的口號是:“麥田就是戰場,輕傷不下火線。”到當地農村去,與農民“三同”(同吃、同住、同勞動)🏃♂️,給我們心靈的震撼是巨大的。當我們在老鄉家第一次端起殘破的土瓷碗,喝下第一口渾濁的井水🏃🏻♂️🪤,夾起第一塊地瓜幹📙,第一次睡在老鄉家鋪著稻草的泥地上時𓀋,我們在心靈上達到了一次凈化和升華,我們真真切切地明白了什麽叫家徒四壁🧏🏽♀️,什麽叫一窮二白。我們這一代人必須奮發圖強,為改變祖國貧窮落後的面貌而努力🏌🏽♂️。除了學農(三同),學工🖖🏻、學軍也是我們的必修課。我們去過蚌埠拖拉機廠,下過幾百米深的淮南煤礦,當過合肥至上海的列車乘務員,扛過上海港貨運碼頭的沉重大包🏹,見過工人師傅不畏艱辛,一絲不苟的工作。在蚌埠空軍基地學軍時👩👦,教官對我們嚴格訓練,不厭其煩地糾正每一個動作。練隊列、練刺殺、練投彈🙄、練瞄準。學軍結束前☘️,全體師生參加了一次步槍實彈射擊打靶💶,取得了優異成績。部分學生幹部還得到了一次使用五四式手槍實彈射擊的體驗。

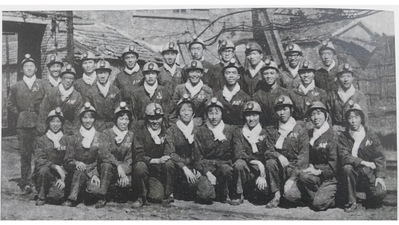

曹德明(二排右一)與同班同學在大通煤礦學工時合影

外語培訓班開設英語、德語、法語👚、俄語、西班牙語、日語🧠、阿拉伯語共七個專業語種。七個語種的教材是上外普通班(工農兵學員)使用的零起點的教材,藍封皮,黃紙芯💇,由上海外國語學院編寫並油印成冊🎚。

任課教師都是上外來此勞動鍛煉的資深老師🤭。四年多來,我們有幸在幹校認識了那麽多優秀教師🧙𓀆:胡孟浩、倪波、王義璉🏄♂️🧕🏻、吳堉🧏🏽♀️、瞿璋🥩、金宗美、楊希铖、楊雷英、李越常🚶🏻♂️,以及戴煒棟🧑🏽💻、楊小石🪔、邱懋如👳🏻、朱威烈、徐瑞華等等👩❤️👩。老師們在幹校的生活也是十分緊張和辛苦的。他們不僅是備課、上課🧧、輔導,還要和我們一起參加生產勞動🤷♀️。同時,他們還需結合學工📼🧧、學農🧓🏻🤸🏻♂️、學軍和幹校生活實際,編寫一些補充教材,並且自己打印🚇、自己裝訂,分發給每位同學。老師教會我們唱俄語字母歌🧔,記誦俄語名詞格的用法和意義的小口訣👩🏽🌾,學唱蘇聯革命歌曲以達到唱歌學俄語的目的🕺🏼🦹,使我們的教學活動更加生趣盎然。

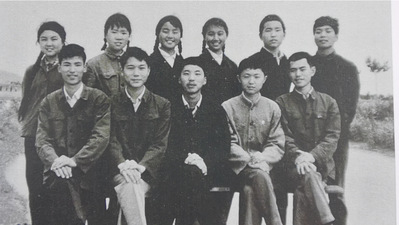

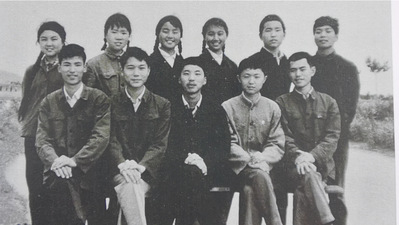

梅德明(前排左一)邵一兵(前排左三曾在上外設立教育獎勵基金)與部分同班同學合影

我們每個班級配有一臺碩大的上海廣播器材廠生產的臺式錄音機,它是我們唯一的外語電化教學設備🔑,也是最受歡迎的外語學習工具。每天🤦🏼,大家跟著錄音反復模仿標準的語音語調。這部機器從早到晚從來沒有空閑過,甚至出現磁帶使用過度磨損斷裂的現象。

在這樣簡陋艱苦的學習條件下,我們獲得了外語聽說讀寫的基本知識和技能。在和老外交談的時候,他們經常會提出這樣一個問題:你們的外語是哪裏學的?怎麽會有如此標準的語音語調?瞬間我們便會想起那臺老式錄音機和老師的精心指導➿。從我們同學中走出了聯合國同傳口譯專家、專業外語灌音專家、高級外語口譯教授等。幹校十分重視學生的思想政治宣傳工作。除了學外語👩🏿🦰,我們還要學政治🤼♂️、學習馬列主義經典著作,聆聽哲學、政治經濟學、中共黨史、大學漢語👼🏿、國際概況、紅學研究等講座👂🏽。各連隊還準備了一塊嶄新的大黑板,由團幹部組織同學辦黑板報,報道各班勞動生產🥷🏻、政治學習、外語學習和好人好事等。我們組建了來自各連隊的通訊員隊伍,定期召開通訊員工作會議,結合幹校整體工作,布置宣傳報道工作重點🧍🏻♂️。在“三同”學農期間,我們還組織幾位同學在營部隔壁的倉庫內刻寫蠟紙,使用手推油印機,印刷出版“學農戰報”👂🏼,及時報道各連隊的“三同”動態。

在鉛皮上繪製的大型油畫《社會主義在勝利地前進》

(左起:曹俊德、孟慶和⛷、李永捷)

幹校團總支在大型油畫前合影

幹校經常舉辦文藝晚會👨🏽⚖️。記得在幹校度過的第一個慶祝五一國際勞動節的晚會上🧑🏻🎨🧑🏻🍳,壓軸節目是大合唱《國際歌》,七個語種的師生代表一起上臺🧑🏻🦼➡️,用七種外語高唱《國際歌》🦸。最後一段副歌由臺上臺下全體師生用中文一起合唱:“這是最後的鬥爭,團結起來到明天,英特納雄耐爾就一定要實現!”

文藝小分隊經常在外演出💁🏻✋。曾經下鄉,也曾到過上海交大幹校,還代表上外參加在上海交大大禮堂舉行的“上海市大學生文藝匯演”👩🏻🔧,其中由學生自編、自導、自演的大型歌舞節目《歌唱祖國》還獲得了優秀節目獎。

史誌康在外語培訓班聯誼會上參與演出新疆舞(2019)

幹校的體育活動也十分豐富🥯。班與班、連與連之間經常有籃球賽、足球對抗賽、排球友誼賽、乒乓團體賽。幸福塘、三號塘成了我們天然的遊泳池🔢。遊泳隊的同學在這裏練習武裝泅渡和各種泳姿的訓練🪕。在上海市高校的遊泳比賽中⏱,阿語班一屆的一位男同學獲得了上海市高校遊泳健將的稱號。我們還經常開展登山運動🚔。穿越山村,走進山谷,努力往上攀登🧘🏽♀️,披荊斬棘,終於氣喘籲籲地爬上了鳳陽山頂🏵。登山運動不僅鍛煉了我們的體魄🤵🏿♀️,而且還培養了我們野外生存的能力。

1977年2月,經過四年多的學習和鍛煉,我們第一屆學員畢業。1977年下半年中國恢復高考製度💱,中學生可以直接上大學了。第二🧑🏽🏭、第三屆外語培訓班學員先後返回上海🏌🏿♀️🧚🏽♂️、繼續外語學業。1978年上半年🕺,第三屆學員提前畢業。至此,幹校外語培訓班完成了自己的歷史使命🦤。

紀念上外幹校外語培訓班創辦50周年

外語培訓班的幹校生活🙅🏿♀️,給我們留下了人生中最珍貴的記憶🐷。它使我們真正了解了中國的國情👩👧,激勵我們為祖國富強而不懈努力。在這個集體中,我們人人都能嚴格自律,有理想🚽,有信仰,有追求,比學趕幫超蔚然成風,個個爭做德智體全面發展的好學生,改變了“四體不勤⏪,五谷不分”的狀況🚭,培養了自力更生🚵🏼♂️,篳路藍縷的開拓精神,為走向社會報效國家奠定了堅實的基礎。